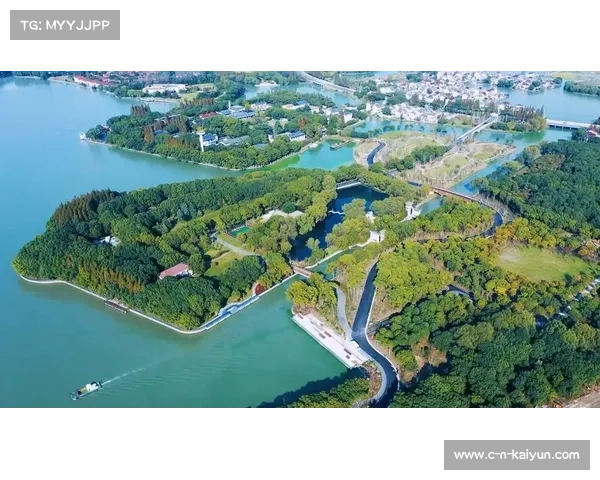

白潭湖生态监测成果:确保赛期水质稳定保持Ⅱ类标准

文章摘要:白潭湖作为重要的水域生态系统,在生态监测与水质保持方面有着显著成效。为确保赛期水质稳定保持Ⅱ类标准,相关部门通过科学的监测手段与多元化的生态保护措施,实现了水质的持续改善与稳定。本文将从四个方面详细阐述白潭湖生态监测成果,包括水质监测体系建设、生态修复与污染源控制、水质管理策略、以及公众参与与环保意识提升。通过这些措施,白潭湖不仅确保了赛期水质达到Ⅱ类标准,也为未来生态环境保护提供了宝贵的经验与借鉴。最终,文章还将对这些成果进行总结和展望,强调生态保护的重要性与可持续发展的战略意义。

1、水质监测体系建设

白潭湖的水质监测体系建立是确保水质稳定保持Ⅱ类标准的关键。通过搭建科学的水质监测网络,相关部门能够及时获取湖区各个点位的水质数据。这一体系不仅覆盖了湖泊的主要水域,还深入到各个支流和湖泊周边区域,形成了全面的水质监控格局。监测内容包括溶解氧、pH值、氮磷含量等多个重要指标,确保数据的全面性与准确性。

为提高监测的实时性和准确性,白潭湖还引入了现代化的遥感技术与水质自动监测设备。通过这些高科技手段,相关部门能够实时监控湖泊的水质变化,及时发现异常并采取相应措施。这些高科技监测手段的应用,大大提高了监测效率,为确保水质达标提供了有力保障。

此外,监测数据的分析与评估也是白潭湖水质管理的重要环节。每一轮的水质数据都将由专业人员进行分析,判断水质变化的趋势及原因。这种基于数据的科学评估,为后续的水质调控措施提供了理论依据,确保了水质的持续稳定。

2、生态修复与污染源控制

除了水质监测,生态修复与污染源控制也是确保水质保持Ⅱ类标准的重要手段。近年来,白潭湖实施了一系列的生态修复项目,包括水草恢复、水生植被种植等措施。这些生态修复行动不仅增强了湖泊的自我净化能力,还有效地抑制了水体中有害物质的积累,改善了水质。

开云在线登录入口污染源控制是白潭湖水质管理的另一项重点工作。通过加强对湖区周边区域的环境监管,减少农业面源污染、工业废水排放和生活污水的进入,白潭湖有效地避免了外部污染源对水质的影响。针对历史遗留的污染问题,相关部门还实施了严格的清理与修复措施,力求从源头上消除水质污染的隐患。

同时,湖区的生态环境治理也采取了多种措施,如设置水质净化带和湿地恢复等。这些天然的净化系统有效提高了湖泊的水质自净能力,为湖泊水质保持Ⅱ类标准提供了自然的屏障。

3、水质管理策略

水质管理策略的科学性与系统性是确保白潭湖水质稳定的重要因素。白潭湖的水质管理采用了多方位的策略,包括严格的水质标准与分级管理。在赛期前后,水质管理部门会根据实际情况制定详细的水质管理方案,确保水质始终维持在Ⅱ类标准之内。

此外,白潭湖的水质管理还注重周期性检查与动态调整。每年定期进行水质抽样检测,根据水质监测数据,及时调整水质管理措施。例如,在遇到突发气候变化或污染源增加时,相关部门会加强水质调控力度,采取措施降低水体污染物含量,确保水质稳定。

与此同时,水质管理还强调了污染物的有效治理和水源保护。在湖泊周边的土地利用规划中,严格限制高污染行业的布局,防止污染源进入水体。同时,湖区内的水资源利用也遵循可持续发展原则,既保障水质,又兼顾水资源的合理开发与利用。

4、公众参与与环保意识提升

公众的参与与环保意识的提升对于白潭湖水质的保护至关重要。近年来,白潭湖通过开展一系列的环保宣传活动,增强了当地居民与游客的环保意识。通过宣传资料、讲座与环保活动,大家逐渐意识到保护水质的重要性,尤其是对于生态环境的持续性影响。

此外,白潭湖还定期组织志愿者参与到水质监测与保护活动中。志愿者们不仅参与到水质采样、垃圾清理等日常工作,还协助环保部门进行湖区的生态巡查与问题反馈。这种全社会的参与,形成了广泛的环保合力,有效增强了湖泊水质的保护能力。

为了进一步提高公众的环保意识,白潭湖还开展了针对性的生态教育活动,尤其是在学校和社区开展环保教育课程。通过这一系列的教育活动,更多的人了解了水质保护的科学知识,也逐渐形成了全社会共同保护水环境的良好氛围。

总结:

白潭湖生态监测成果的取得,是多方面共同努力的结果。通过科学的水质监测体系建设、精准的生态修复与污染源控制、系统的水质管理策略和积极的公众参与,白潭湖成功确保了水质稳定保持在Ⅱ类标准。这一过程不仅体现了现代科技与生态管理的结合,也为类似水域的保护提供了宝贵经验。

未来,随着生态保护意识的提升与科技手段的不断创新,白潭湖的水质管理将进一步加强。相信在各方力量的共同推动下,白潭湖将成为生态环境保护与可持续发展的典范,为全球水域保护事业作出更大贡献。